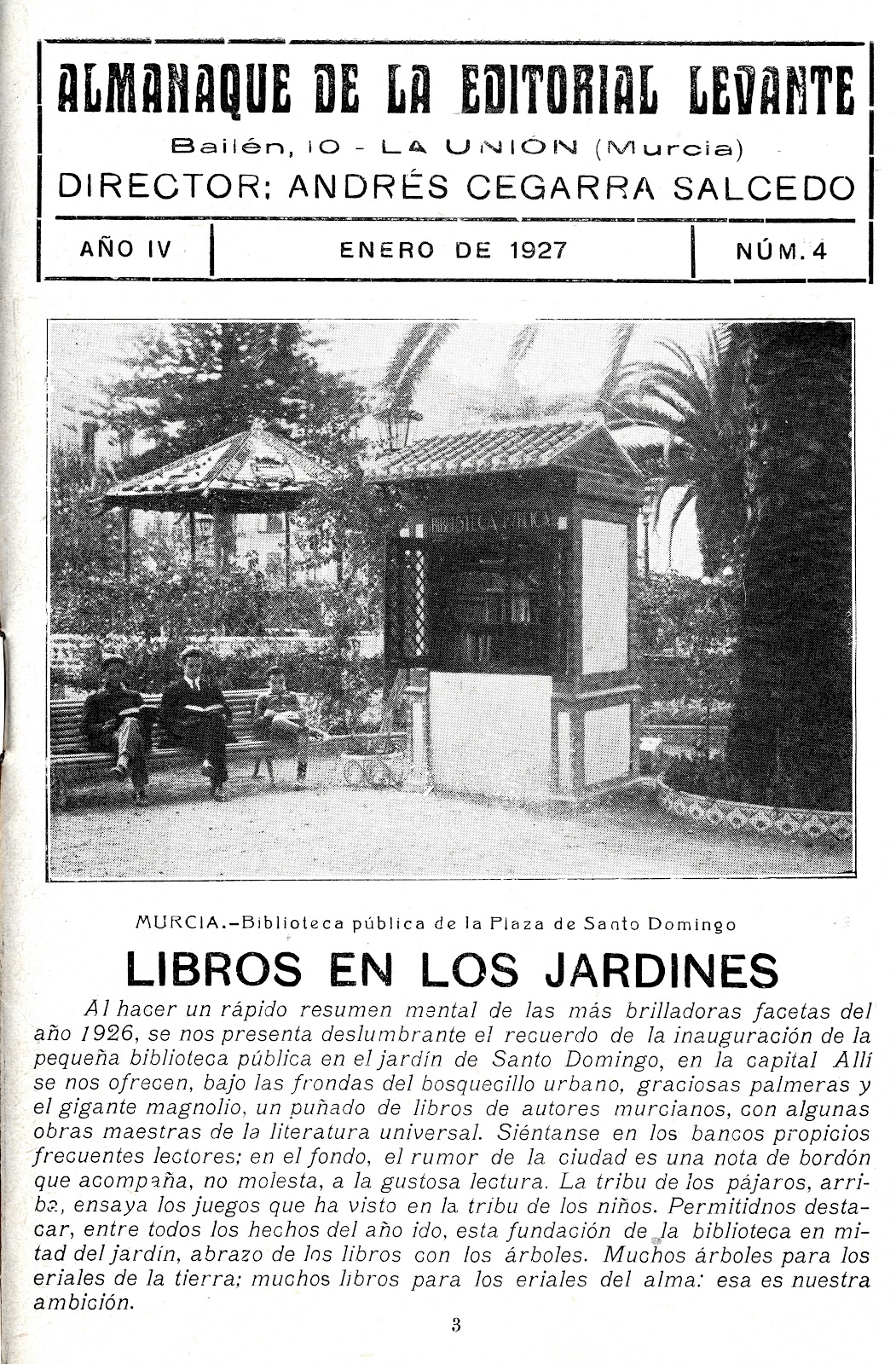

El cine superó los barracones de feria en los que nació para habitar suntuosas salas en el centro de las ciudades. El videojuego, cuyo hábitat inicial fueron billares y salones recreativos, ha progresado hasta llegar a museos. Las bibliotecas, en cambio, que nacieron en templos y palacios: se esfuerzan por descender hasta los más desfavorecidos.

Pero, independientemente de sus trayectorias, ascendentes o descendentes: cine, videojuegos y bibliotecas tienen algo en común. Los tres han terminado por ser consumidos desde los sofás de los hogares recreando un espejismo de gratuidad.

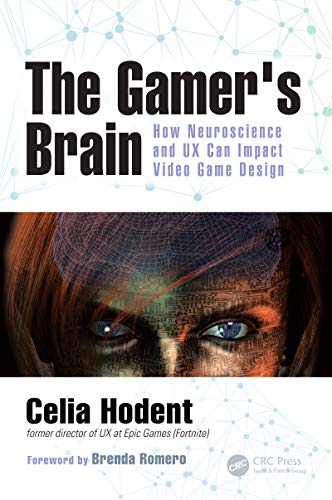

En la revista digital ‘Yorokobu’ se publicó recientemente una entrevista con la psicóloga que está detrás del desarrollo de uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos: Fortnite.

Celia Hodent, que así se llama la psicóloga, señala la gratuidad de los videojuegos como una posible trampa. Una vez picado el anzuelo, solo pagando, se consigue añadidos que amplíen las posibilidades de triunfo. Un buen adiestramiento capitalista para los millones de gamers absortos en las pantallas.

Hodent se lamenta de que en la industria no se discuta lo suficiente sobre los límites éticos de los videojuegos. Confiemos que pasado un tiempo, Hodent, no termine como algunos de los creadores de las redes sociales: disculpándose por haber colaborado en la alienación digital de las nuevas generaciones. Pero, como ella misma dice: la mala fama que acarrean los videojuegos antes la tuvo el cine, la televisión o los cómics.

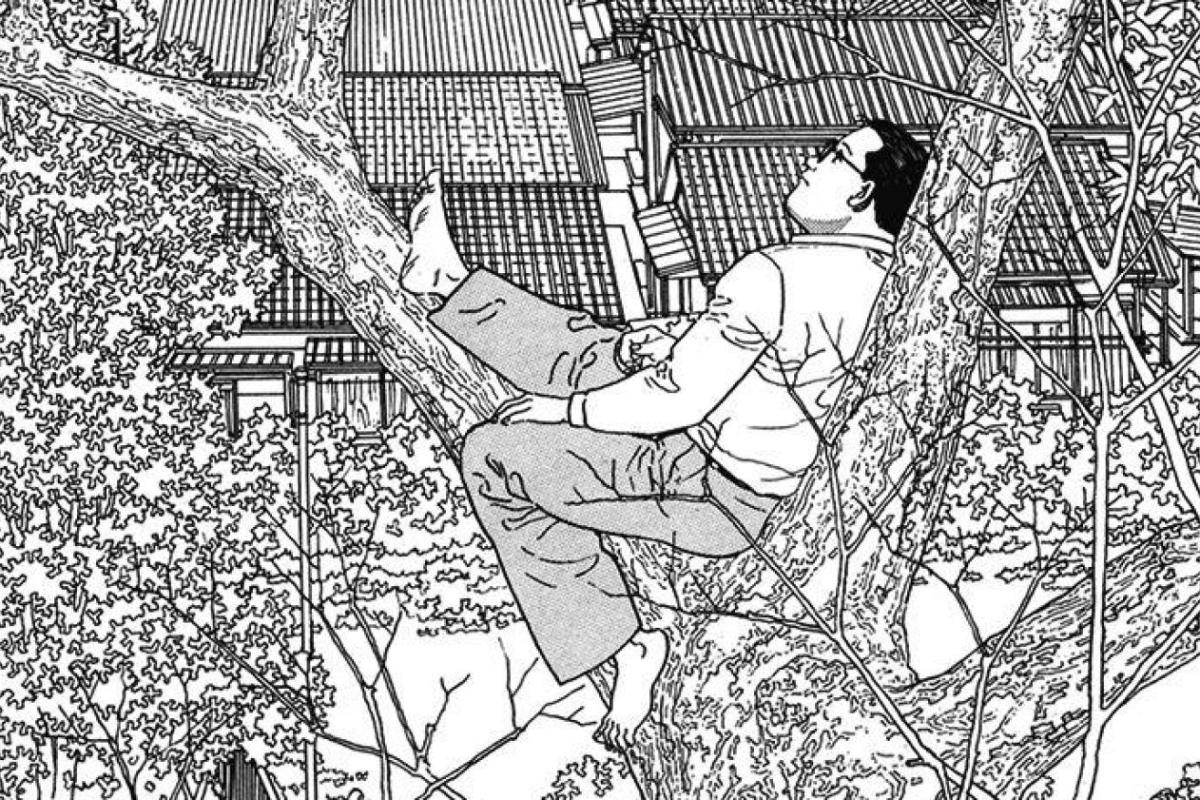

Escena en una biblioteca en el videojuego Fortnite.

En cualquier caso, lo más destacable es que haya psicólogos ayudando a desarrollar videojuegos. Cuando se crearon los estudios de psicología, allá por 1860 en Suiza, la profesión parecía orientada a ayudar a desentrañar la psique humana para tratar y mitigar sus patologías. Pero visto la de psicólogos que hay en la plantilla de shows televisivos como Gran Hermano, en agencias de publicidad y en los equipos electorales de los partidos: el potencial para manipular de la profesión destaca por encima del resto de sus aplicaciones prácticas.

Pero lejos de criticar nada, más bien, nos preguntamos: ¿por qué no se cuenta también con psicólogos a la hora de diseñar los planes de fomento de la lectura/cultura para bibliotecas?

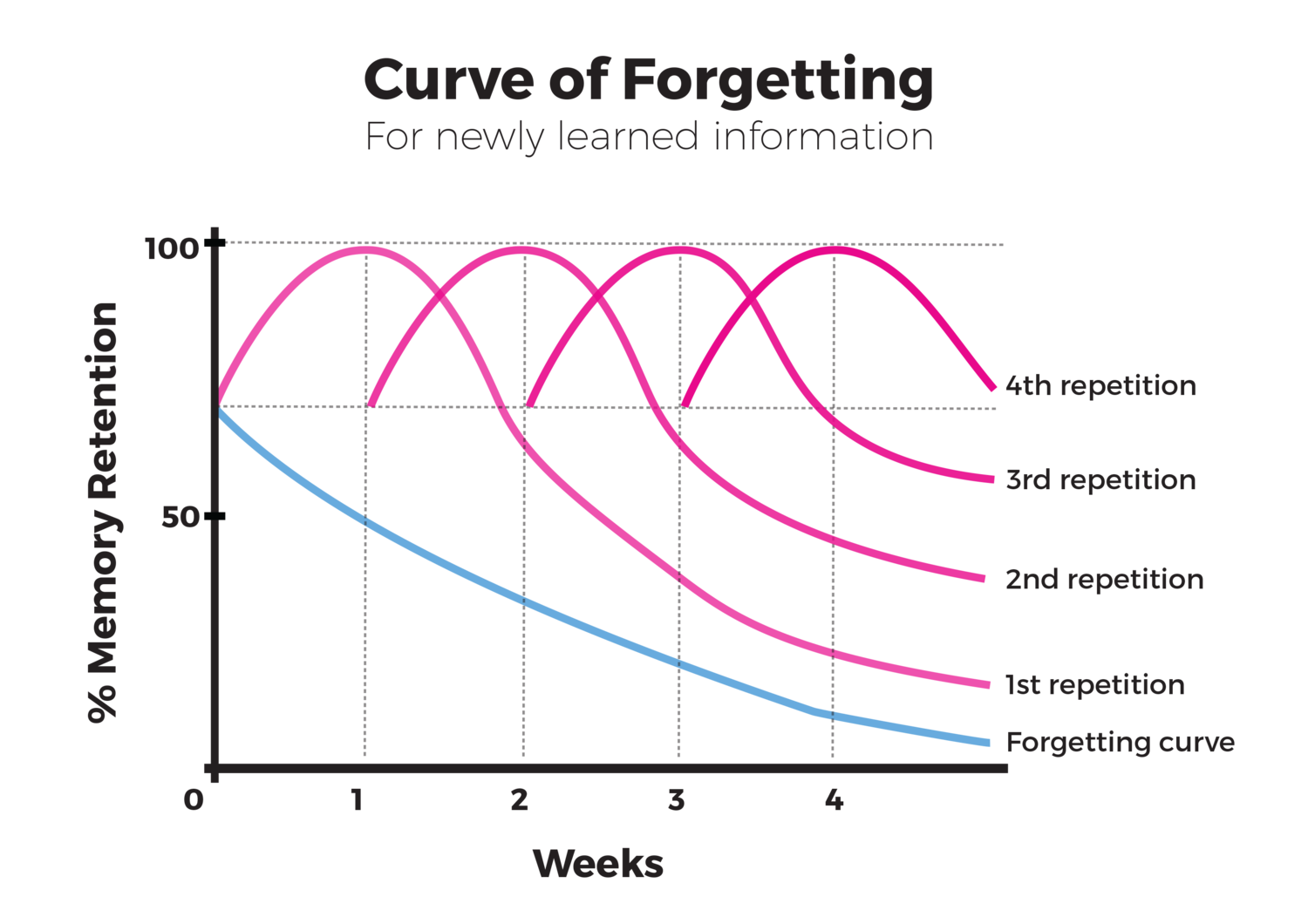

Hodent declara que su motivación para entrar en la industria de los videojuegos fue mejorar su calidad y proyectarlos más allá del simple entretenimiento. En su trabajo tiene muy en cuenta la curva de olvido del psicólogo alemán Herman Ebbinghaus. Según dicha curva: si has aprendido cierta información sin ningún método es probable que olvides un 70% en cuestión de un día.

Una curva que se debe de combar hasta rozar el suelo en el caso del método cuántico de lectura que se ha ido extendiendo en China. El método ideado por el profesor japonés Yumiko Tobitani se está publicitando dirigido principalmente a los jóvenes. Cursos en los que se promete la lectura de 100.000 palabras en cinco minutos. En una sociedad donde el nivel de estudios marca la diferencia: el método cuántico es a la lectura lo que las dietas milagrosas a la salud. La lectura en tiempos del beneficio inmediato.

Pero nada sale gratis. Si se quiere leer a la velocidad del rayo será a costa de renunciar al placer. ¿Será por eso que las ofertas de descuento destacadas, para estas Navidades, en Amazon: se olvidan de los libros y dan preferencia al Satisfyer? Según la publicidad, con el famoso artilugio el placer está asegurado entre la población más lectora: las mujeres. Orgasmos en menos de dos minutos. Ya que cuesta tanto alcanzar una igualdad real, al menos, que se iguale el tiempo que tardan en alcanzar el orgasmo los dos sexos. Si hay que competir con las máquinas convirtámonos en máquinas.

Pero no nos dispersemos más de la cuenta. Cuando todo parece a punto de descarrilar desembocamos de nuevo en las bibliotecas. En las conclusiones de las recientes Jornadas ‘Presente y futuro de las bibliotecas’, organizadas por Anabad-Murcia, con motivo del 30º aniversario de los estudios de Biblioteconomía en la UMU: el catedrático José Antonio Gómez Hernández lanzó una reflexión que enlazaba con lo de la gratuidad.

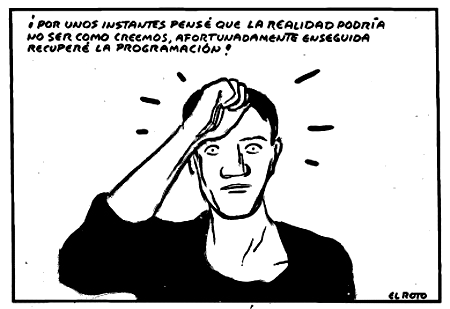

Según Gómez, tal vez, habría que empezar a darle la vuelta al eslogan que tanto se ha repetido durante los últimos años: ‘las bibliotecas no son un gasto sino una inversión’. En una sociedad capitalista: solo a lo que cuesta dinero, a lo que supone un gasto: se le reconoce un valor. En resumen, se le respeta. Si algo sale gratis, sospecha, puede que estés pagando un precio más alto que el dinero. Tu intimidad, tu compromiso en lo que crees, tu libertad, o la sociedad que te gustaría en el futuro.

Y precisamente ha sido en un medio económico y financiero, el británico ‘Financial Times’: donde, la escritora y crítica literaria hindú, Nilanjana S. Roy ha publicado una columna defendiendo a las bibliotecas. Su título desafía con una pregunta y su respuesta: ¿Quieren construir democracia? Entonces construyan bibliotecas.

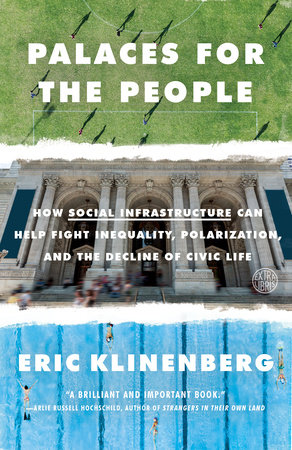

Roy cita en su artículo el libro del sociólogo Eric Klinenberg Palaces for the People (2018). Un libro que esperemos alguna editorial española tenga la visión de publicar en nuestro país. El subtítulo aclara bastante sobre lo que versa: «cómo las infraestructuras sociales pueden ayudar a luchar contra la desigualdad, polarización y el declive de la sociedad civil». Y entre las infraestructuras sociales que el sociólogo sitúa en lo más alto de su lista están, como no, las bibliotecas.

El único libro de Nilanjana Roy publicado en castellano.

Además, Roy en su articulo, revisa la situación en que se encuentran las bibliotecas en diversos ámbitos geográficos.

Para la escritora hindú si alguien ha demostrado entender bien el valor y alcance del papel de las bibliotecas en las sociedades esos son los autoritarios y populistas. Y gracias a esa comprensión están dedicándose a combatirlas o, directamente, eliminarlas.

En Egipto, el presidente Abdel Fatteh el-Sisi echó el cierre a las bibliotecas de Al-Karama por estar financiadas por el defensor de los derechos humanos Gamal Eid. En Turquía asfixian presupuestariamente las redes de bibliotecas y ordenan quemas de libros. Este pasado agosto, más de 300.000 libros, fueron calcinados por orden el ministro de Educación. Cualquier referencia al golpe de Estado de 2016 hay que borrarla del mapa.

Trump por su parte lleva tres años recortando el presupuestos de las bibliotecas y está decidido a eliminar el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas. En la India, el Partido Popular Indio, han optado por promover las bibliotecas, sí, pero bibliotecas que promocionen fondos que sustenten el discurso ideológico del partido en el poder.

Pero tal vez lo más triste es constatar que, esos discursos de odio a la cultura, encuentran colaboracionistas entre las propias filas bibliotecarias. Precisamente hace poco, en las redes sociales chinas, se hacía viral una fotografía de dos bibliotecarias a la puerta de su centro de trabajo quemando libros prohibidos.

Visto el panorama pareciera que los problemas de financiación para las bibliotecas no provienen tanto de la falta de recursos y medios. No se trata de priorizar necesidades básicas en las asignaciones presupuestarias ante la escasez de riqueza. Se trata de una purga ideológica, orquestada y organizada, por los gobernantes de algunos de los países con más peso en la escena internacional.

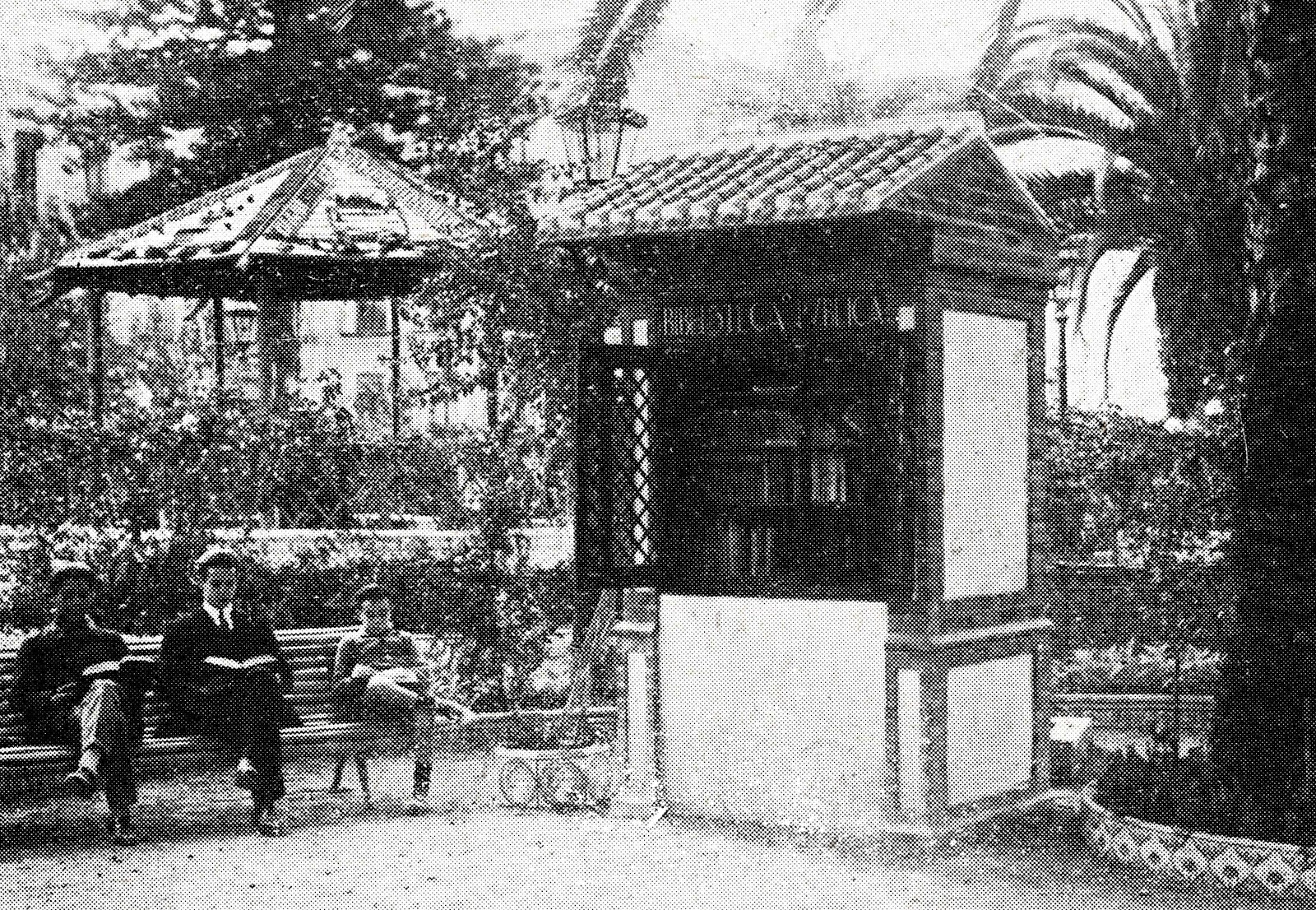

Otro de los libros que Roy cita en su artículo en defensa del papel de las bibliotecas en la sociedad actual.

El dinero es cobarde, según los especuladores, pero más allá de su cobardía está el hecho de que las bibliotecas sean capital de riesgo. De riesgo de democracia, de riesgo de un pensamiento independiente, de riesgo de ciudadanos independientes no manipulables.

Y eso no interesa al populismo, de derechas o de izquierdas, que campa a sus anchas por este nuevo siglo.

Un populismo reaccionario que guarda muy pocos grados de separación con el supuesto progresismo digital de Silicon Valley (con sus gurús provenientes de Berkeley y su tradición contracultural): cuando se trata de alienar a la población. Y en ese panorama, las bibliotecas públicas, siempre resultan anomalías en el sistema.

Todo tiene un precio, cierto. Pero parafraseando una frase que se hizo célebre durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992: «no es la economía, estúpido, es la ideología». Nada sale gratis. Pero lo que sale mas caro siempre es la independencia de criterio.

About Vicente Funes

Vicente Funes, técnico especializado bibliotecas. Gestor de las redes sociales de Infobibliotecas. No dudes en contactar conmigo en: vfunes@infobibliotecas.com

En él, Aller parte del consumo de contenidos televisivos a través de plataformas de pago y de las cadenas generalistas en abierto: para dibujar los clasismos culturales entre los que nos movemos.

En él, Aller parte del consumo de contenidos televisivos a través de plataformas de pago y de las cadenas generalistas en abierto: para dibujar los clasismos culturales entre los que nos movemos.

clase media/baja que intentaba prosperar en los 70 y 80. Y ese futuro de grisura y estabilidad laboral no casaba bien con la imagen de inconformismo y bohemia que querían proyectar los modernos de la Movida.

clase media/baja que intentaba prosperar en los 70 y 80. Y ese futuro de grisura y estabilidad laboral no casaba bien con la imagen de inconformismo y bohemia que querían proyectar los modernos de la Movida.

El caso es que los necesitados de desmarcarse del buen gusto burgués ya los reivindican como el nuevo punk. El clasismo cultural opera en todos los sentidos. Lo cual no deja de ser agotadoramente pueril, o perversamente práctico, para preservar los compartimentos estancos de cada grupo social.

El caso es que los necesitados de desmarcarse del buen gusto burgués ya los reivindican como el nuevo punk. El clasismo cultural opera en todos los sentidos. Lo cual no deja de ser agotadoramente pueril, o perversamente práctico, para preservar los compartimentos estancos de cada grupo social.

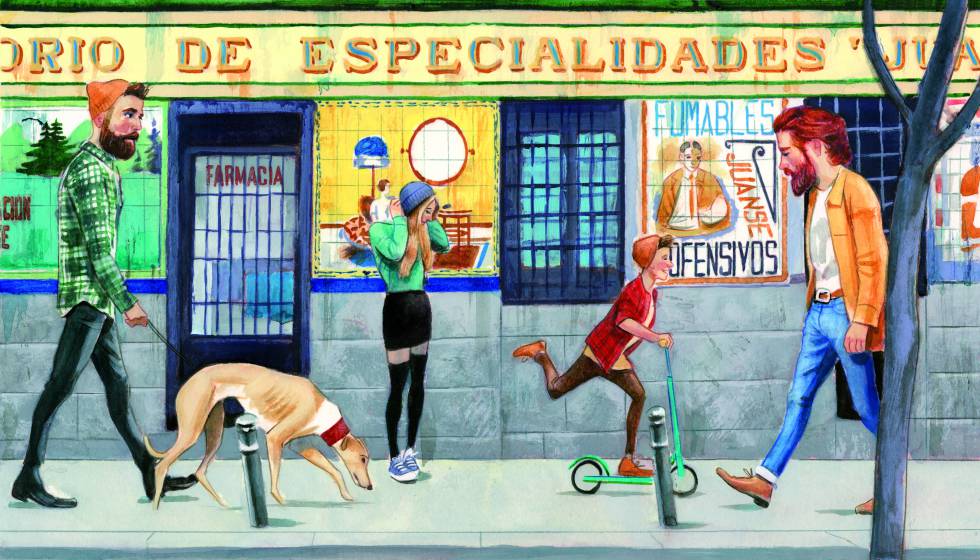

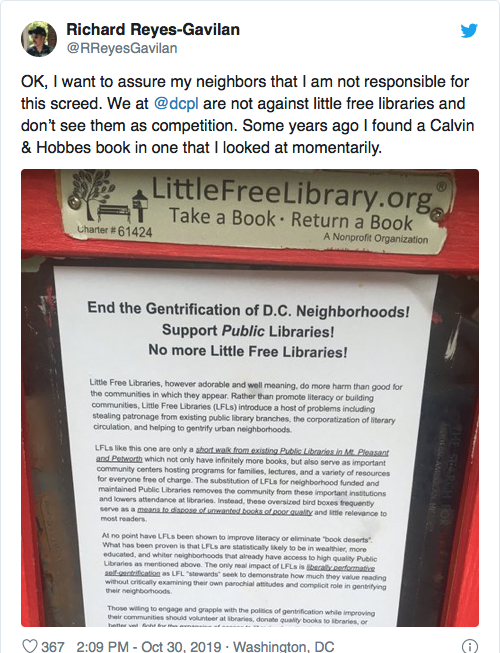

Otros vendrán que subversivo me harán. Desde hace unas semanas algunas de las PBL han aparecido con escritos que denuncian la gentrificación que suponen para los vecindarios, y de paso, pidiendo apoyo para las bibliotecas públicas.

Otros vendrán que subversivo me harán. Desde hace unas semanas algunas de las PBL han aparecido con escritos que denuncian la gentrificación que suponen para los vecindarios, y de paso, pidiendo apoyo para las bibliotecas públicas.

ansiedad. El quedarse desfasado según los parámetros que marca el momento angustia por igual a jóvenes y a maduros.

ansiedad. El quedarse desfasado según los parámetros que marca el momento angustia por igual a jóvenes y a maduros.

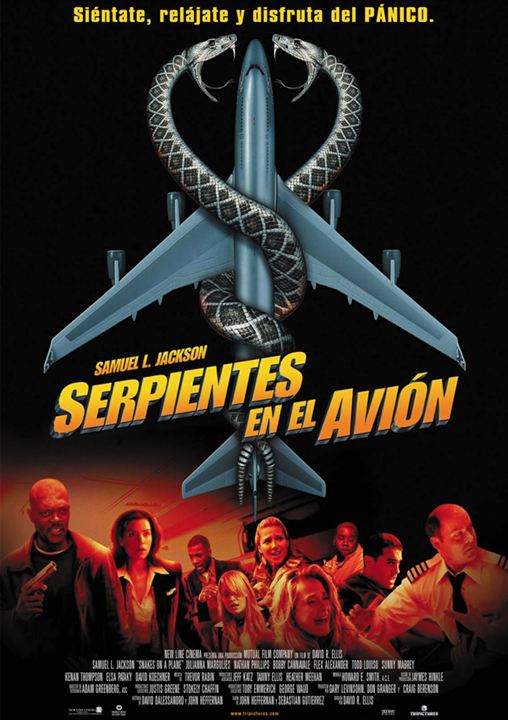

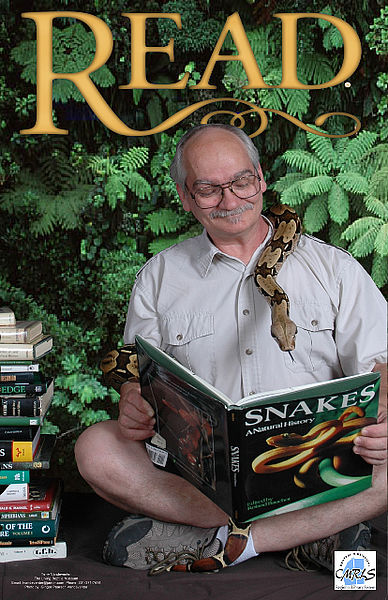

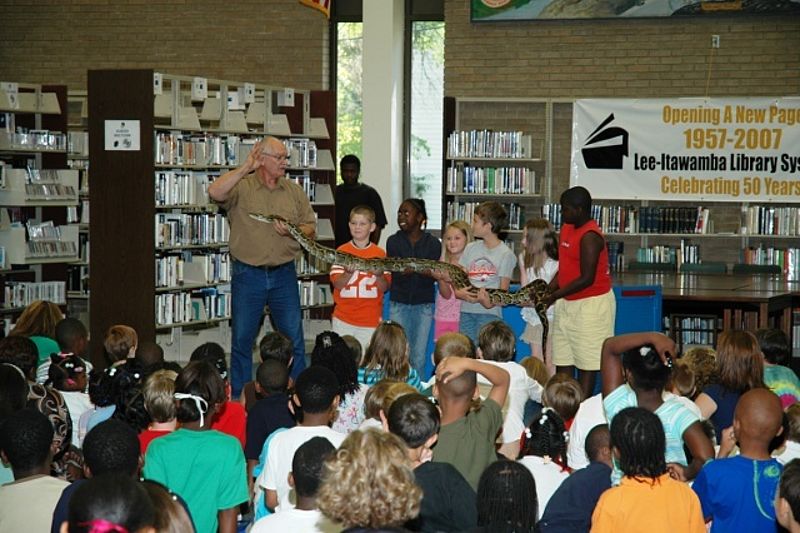

Tal cual como le pasaba a Elsa Pataky, en esa pieza de culto friki que fue Serpientes en el avión (2006), Peggy Goforth, bibliotecaria responsable de la Biblioteca Pública del Condado de Madison: tuvo un encuentro no demasiado agradable con estos reptiles en su biblioteca.

Tal cual como le pasaba a Elsa Pataky, en esa pieza de culto friki que fue Serpientes en el avión (2006), Peggy Goforth, bibliotecaria responsable de la Biblioteca Pública del Condado de Madison: tuvo un encuentro no demasiado agradable con estos reptiles en su biblioteca.

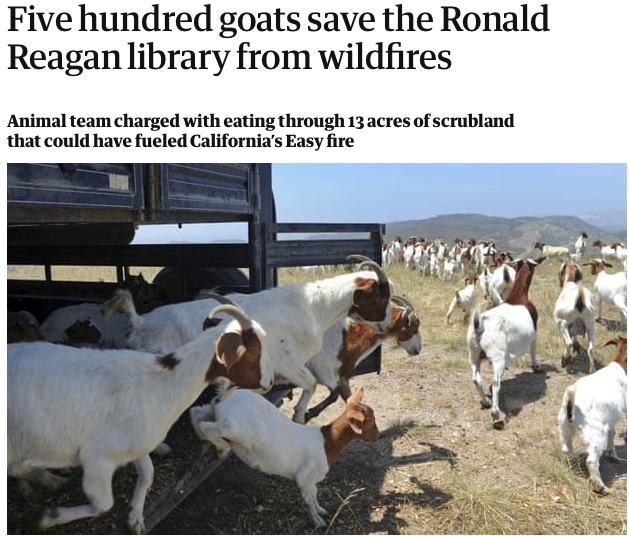

Las bibliotecas de nuestro país son menos exóticas en ese sentido. Más allá de los perros, no es habitual encontrarse con situaciones comprometidas en cuanto a la presencia de animales en bibliotecas. Tampoco es que España, históricamente, pueda erigirse en ejemplo de país comprometido con los derechos de los animales.

Las bibliotecas de nuestro país son menos exóticas en ese sentido. Más allá de los perros, no es habitual encontrarse con situaciones comprometidas en cuanto a la presencia de animales en bibliotecas. Tampoco es que España, históricamente, pueda erigirse en ejemplo de país comprometido con los derechos de los animales.

Según relata ‘

Según relata ‘

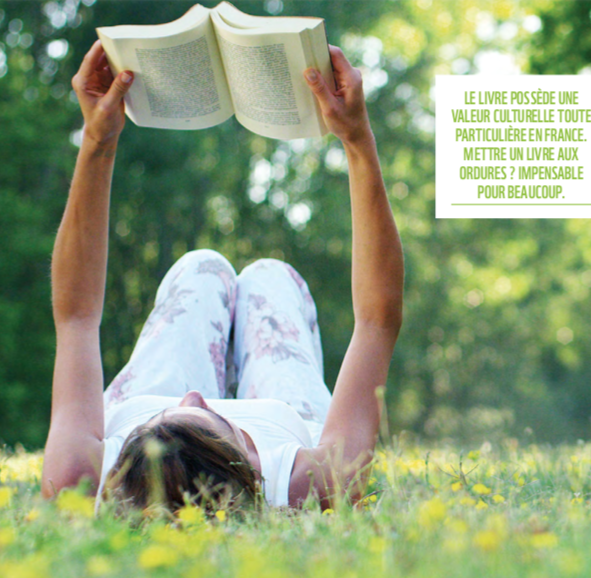

En España hay pocas editoriales que se hayan sumado a esta certificación en sus libros.

En España hay pocas editoriales que se hayan sumado a esta certificación en sus libros.

Pero estamos hablando de cultura y el espacio para la cultura en los medios es como aquella película de los 70: Pierna creciente, falda menguante (1970). Y lo de pierna creciente, por mucho que lo pueda parecer, no está metido con calzador. En las Jornadas Bibliotecarias Andaluzas hubo una llamada a la concupiscencia que ríete tú de las películas del destape.

Pero estamos hablando de cultura y el espacio para la cultura en los medios es como aquella película de los 70: Pierna creciente, falda menguante (1970). Y lo de pierna creciente, por mucho que lo pueda parecer, no está metido con calzador. En las Jornadas Bibliotecarias Andaluzas hubo una llamada a la concupiscencia que ríete tú de las películas del destape. La deriva que ya apuntábamos en

La deriva que ya apuntábamos en

Belén y Victor Manuel. Y precisamente, una de las actuaciones suspendidas por los disturbios en las principales ciudades catalanas: ha sido la de la última gira de Ana Belén en Girona.

Belén y Victor Manuel. Y precisamente, una de las actuaciones suspendidas por los disturbios en las principales ciudades catalanas: ha sido la de la última gira de Ana Belén en Girona.

La Biblioteca Pública de la ciudad estadounidense de Avon es un ejemplo de esa buena vecindad de la que hablábamos. En esta ocasión entre lo que se espera de una biblioteca; y lo que se espera de una sala de conciertos.

La Biblioteca Pública de la ciudad estadounidense de Avon es un ejemplo de esa buena vecindad de la que hablábamos. En esta ocasión entre lo que se espera de una biblioteca; y lo que se espera de una sala de conciertos.

No es algo nuevo, a principios de década, la televisión italiana anunció un programa de similares características bajo el nombre de Masterpiece (Obra maestra), en el que el premio para el vencedor consistía en un contrato editorial y una fuerte campaña de publicidad.

No es algo nuevo, a principios de década, la televisión italiana anunció un programa de similares características bajo el nombre de Masterpiece (Obra maestra), en el que el premio para el vencedor consistía en un contrato editorial y una fuerte campaña de publicidad.

cuché. Para regocijo del paisano de Vargas Llosa: el literato (pero también estrella televisiva) Jaime Bayly.

cuché. Para regocijo del paisano de Vargas Llosa: el literato (pero también estrella televisiva) Jaime Bayly.